社会的養護とは、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことです。

社会的養護は、「子どもの最善の利益のために」と「社会全体で子どもを育む」を理念として行われています。 (※厚生労働省HPより抜粋)

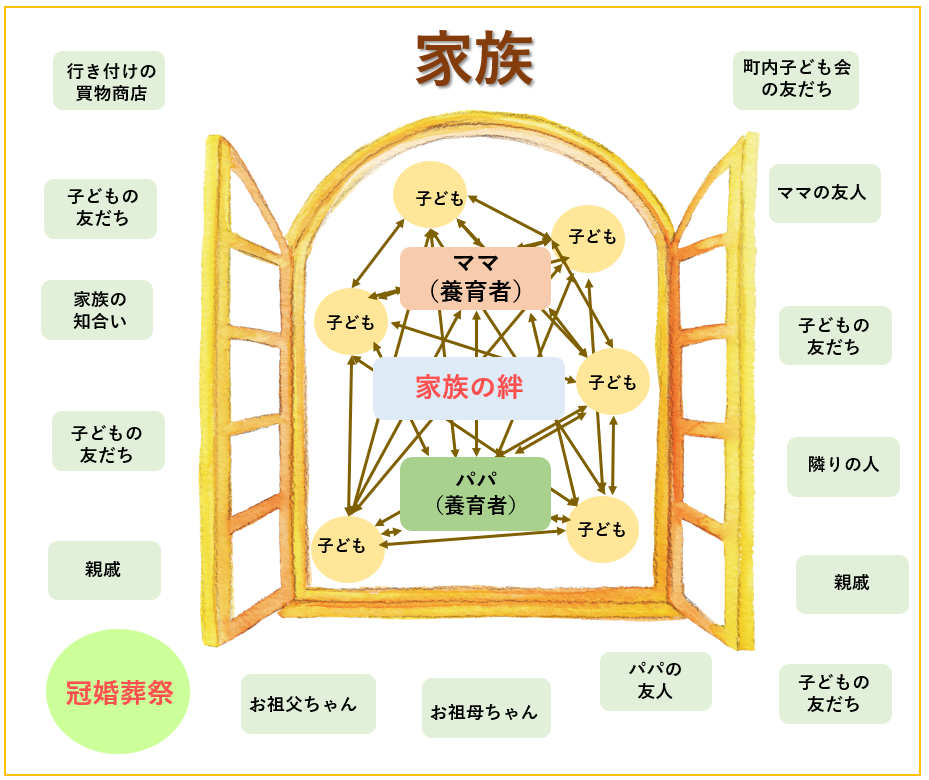

社会的養護における「家庭養護」の要件

①一貫かつ継続した特定の養育者と生活することで、自尊心を培い、生きていく意欲を蓄え、人間としての土台が形成されます。

②特定の養育者と共に暮らしを継続するという安心感が、信頼感につながり、信頼感に基づいた関係性が人間関係形成における基礎となります。

③同居する人たちと様々な時をともに過ごすことにより、家族としての共有意識や情緒的関係が育まれ、そうした暮らしの中での様々な思い出が、子どもが生きていく上での大きな力となります。また、家庭生活を通じて、子どもは生活上必要な知恵や技術を学びます。

④家庭生活は一定一律の決まったものではなく(役割、当番、日課、規則、行事、献立表などはない)、柔軟で相互のコミュニケーションや創意工夫に応じて営まれます。そうした中から子どもは将来の家族モデルや生活モデルを構築していきます。

⑤地域の中のごく普通の家庭で暮らすことは、子ども達が地域との関係や社会生活に触れ、生活のあり方を地域との関係の中から学んでいきます。また、親と離れて暮らすことに対する否定的な感情や自分の境遇は特別であるという感覚を軽減し、子どもを精神的に安定させます。