じぶんの家庭で暮らせない子どもは、どこで暮らしていますか?

大きく分けると、子ども達が集団で暮らす「施設養護」と個別の家庭で暮らす「家庭養護」に分けられます。 (厚生労働省:令和3年3月末現在)

「施設養護」の内訳

| 施設種別 | 対象となる子ども | カ所数 | 子ども数 |

|---|---|---|---|

| 乳児院 | 乳児(3才未満) | 145カ所 | 2,472人 |

| 児童養護施設 | 原則3才~18才までの養護を必要とする子ども | 612カ所 | 23,631人 |

| 児童心理治療施設 | 家庭環境や交友関係などにより社会生活への適応が出来ない子ども | 53カ所 | 1,321人 |

| 児童自立支援施設 | 不良行為をした子どもや、家庭環境上の理由により生活指導等を要する子ども | 58カ所 | 1,145人 |

| 母子生活支援施設 | 配偶者のない女子及びその者の監護すべき子ども | 217カ所 | 5,440人 |

| 自立援助ホーム | 義務教育を終了した児童であって、児童養護施設等を退所した子ども | 217カ所 | 718人 |

| 1,302カ所 | 34,727人 |

「家庭養護」の内訳

| 種別 | 区分 | 世帯・カ所数 | 子ども数 |

|---|---|---|---|

| 里親 | 養育里親 専門里親 養子縁組里親 親族里親 | 11,853世帯 715世帯 5,619世帯 610世帯 | 4,621人 206人 384人 808人 |

| ファミリーホーム | 養育者の住居において家庭養護を行う | 427カ所 | 1,688人 |

| 7,707人 |

社会的養護を受ける子ども達のうち8割位の子どもは「施設」で暮らしています!

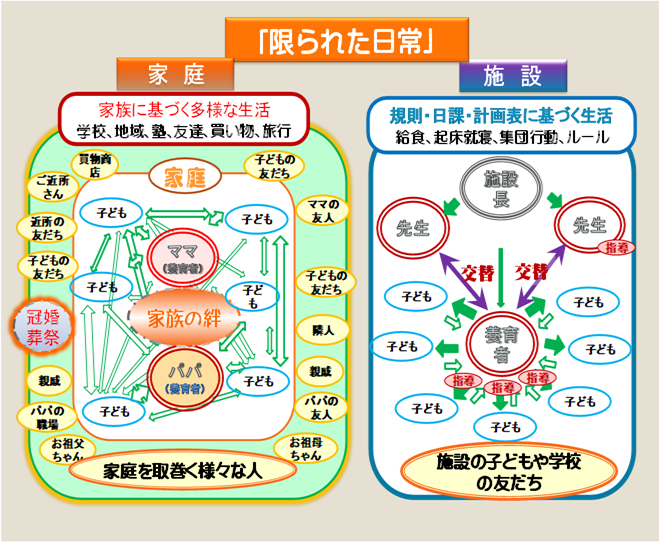

「家庭養護」と「施設養護」では

子ども達の暮らしが次のように違います。

「家庭」では親代わりの大人が常に側におり暮らしを共にするが、「施設」では勤務時間で交代する先生が養育者となります。

「家庭」では個人の嗜好や都合により変化しますが、「施設」では規則・日課・計画表などで決められています。

「家庭」では家族の親戚友人、ご近所さん、商店、冠婚葬祭、家族旅行など多様な日常の交流がありますが、「施設」では先生や子ども同士など限られた範囲となります。

「家庭」では家族の親戚友人、ご近所さん、商店、冠婚葬祭、家族旅行など多様な日常の交流がありますが、「施設」では先生や子ども同士など限られた範囲となります。

それでは国で定めた「家庭養護」とはどのような要件があるのでしょうか?(五つの要件)

同一で特定の養育者が継続して育てることにより、自尊心を培い人間としての土台が形成されます。

共に生活を継続するという安心感を得ることにより、愛着が生まれる日常生活を積重ね、人間関係形成の土台を培う

家族としての生活の共有意識や子ども同士の情緒的な関係が育まれ、様々な思い出が生きる力となるとともに、生活技術を学ぶ。

柔軟で相互コミュニケーションに富む生活は子どもに安心感をもたらすとともに、将来の家族モデルや生活モデルを持つことができる。

生活のあり方を地域の中で学び、精神的な安定を得る

施設の小規模化・「家庭的養護」への移行について

児童養護施設等については、大舎制から中・小舎へ移行しつつあり、家庭的養護の地域小規模児童養護施設や分園型小規模グループケアにも少しずつ移行してきています。